|

| Cuscuta parasitando en romero |

domingo, 29 de noviembre de 2020

Planta parásita: la cuscuta

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Las cabañuelas

De la manera de predecir el

tiempo que llaman cabañuelas.

La cabañuela es el cálculo que los labradores hacen sobre el

tiempo que hará el venidero año agrícola.

La predicción del tiempo a corto plazo no puede considerarse

cabañuela en sentido estricto. Se fundamenta en indicios que indican un cambio

inminente del tiempo. De los recogidos sólo mostramos algunos:

Son signos de lluvia el crujir de las viejas arcas o el

desprendimiento del hollín de las chimeneas. También la manera de salir el humo

de las chimeneas es un buen signo que está relacionado con la presión

atmosférica, si forma una columna de cierta altura es señal de lluvia, (baja

presión) pero si se ve salir con dificultad y se queda sobre la boca de la

chimenea sin elevarse es señal de buen tiempo (presión alta o anticiclón).

Otro infalible signo de lluvia lo muestra la palmera*, si

está orientada desde el telégrafo óptico de Villargordo del Cabriel al

telégrafo de Fuenterrobles la lluvia es inminente. Pero si está orientada desde

Camporrobles a Jaraguas (norte a sur) no se esperará lluvia a corto plazo.

Es muy interesante la aparición de la nube loca. Se trata de

una nube de desarrollo vertical, tiene forma de torreón y de aspecto

blanquecino. Se forma sobre la sierra de la Avicuerca y se observa desde la

Puerta del Capitán mirando por la calle de la Rambla de la Avicuerca. Se presenta por las tardes a

partir de las 13 horas (hora universal y nunca en invierno.)

Si sale en primavera anuncia temporales de lluvia antes de

tres días, pero si es al final de esta estación y en verano, según la hora de

aparición habrá nulao (tormenta) ese mismo día si se manifiesta al mediodía o

bien al siguiente si aparece bien entrada la tarde. Es de señalar que las

tormentas serán al inicio del verano a primeras horas de la tarde y según

avanza el verano, las tormentas se retrasan y al llegar a septiembre serán nocturnas.

Los animales también nos dan indicios de la mudanza del

tiempo: son signos de lluvia, la aparición de hormigas aladas; que el gato se

lave la cara o que orejee la mula (si las orejas mueve la mula, agua segura).

Mención especial es el canto del mochuelo, del cual puedo dar

testimonio de su certeza hasta en tres ocasiones, cuando acompañaba a mi padre

en las faenas agrícolas. Si canta imitando al gato, la lluvia es inminente; si

lloviendo canta imitando al perro, se abrirán grandes claros y dejará de

llover.

La primera cabañuela del año es la de la conversión de san

Pablo (25 de enero). Si al amanecer aparecían nieblas, apedrearía por aquellos

parajes. Los observadores se desplazaban a la Serratilla, un buen punto de

observación cercano al pueblo junto al Cerro Pelado en la sierra de la Presilla. Así lo hacía “Miguel

el de Anselmo”, el último cabañuelista de Fuenterrobles. (sirvan estas líneas

como homenaje por haber mantenido esta arcaica tradición). Sin embargo, escuché

al tío Rafael que los indicios se manifestaban al empezar el día citado.

Otra cabañuela muy extendida era la del primero de agosto. Si

al amanecer de este día aparece el rocío debajo de las toscas, se pronostica un

otoño lluvioso y los labradores que consideraban este signo adelantaban la

simienza.

Hemos conocido hace algunos años escarchas en el mes de

octubre y muy habitual era este meteoro en noviembre. Y los que hacían cuenta

sabían que a los cuarenta días sería el primer nevasco. Hoy las escarchas se

han retrasado hasta bien entrado el invierno.

La más importante cabañuela se manifiesta durante los

primeros 24 días del mes de agosto. Los doce primeros días se llaman cabañuelas

y representan los doce meses siguientes, empezando a contar desde este mes. Por

tanto del día 1 será agosto, el día 2 septiembre, así continúa hasta el día 12

que será julio del año venidero. Los días 13 a 24 se llaman retornas y

representa el 13 a julio, el 14 a junio, hasta llegar al 24 que será el agosto

actual.

Se ha de observar la temperatura, los vientos, las nubes, el

rocío y otros fenómenos meteorológicos. Para que la predicción de la cabañuela

sea precisa deben coincidir las cabañuelas de los primeros doce días que se

llaman maestras y las retornas.

No sabemos interpretar los indicios, pero nos han asegurado

que en estos días, las nubes por el horizonte presagian un año halagüeño; pero

si algún día llueve, las cabañuelas se vacían, es decir, abortan, y el año

venidero será escaso de lluvias.

Las cabañuelas se aplican a la zona o comarca donde se han

observado. Incluso en la misma comarca puede haber variaciones. Para un

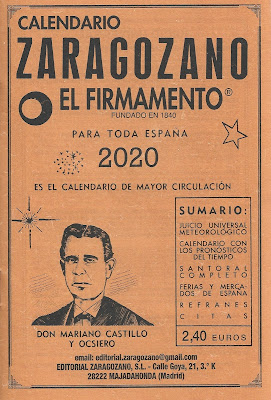

pronóstico general del país, consúltese el afamado “Calendario Zaragozano”.

Acabamos con las palabras que don Manuel Ardoy pronunció en

el VI Congreso Nacional de Cabañuelas celebrado en Beas del Segura (Jaén) en el

año 2005:

“Las cabañuelas, son sin lugar a duda, una ciencia popular

que se rige por la observación del clima y la meteorología a lo largo del mes

de agosto de todos los años y que pronostica el tiempo que hará el año

siguiente. Por tanto es una ciencia empírica, o sea, procedente de la práctica

o rutina popular.”

Sin embargo, continuaba Ardoy, las Cabañuelas se basan en

largos siglos de observación y comprobación de los fenómenos atmosféricos

llevada a cabo por gentes que conocían y dependían del cielo. Y como se suele

decir, sabe más el pueblo que los sabios”. (Baquero 2009: 9).

¿Hasta qué punto son fiables las cabañuelas? Había labradores

que tenía fe ciega el ellas. Hoy los programas del tiempo en las televisiones y

aemet, así como la estación local de Avamet situada en la Vega cuyos datos se pueden consultar en internet han acabado con estas prácticas ancestrales que hermanaban al

labrador con su entorno, con su tierra y con su cielo.

Pero quedan labradores que tratan estos asuntos con desprecio

e ironía. Así nos dicen:

“Nieblas por el Cabriel, llover o no llover”.

También hay pronósticos más

elaborados y con certeza absoluta:

Luna con cerco y estrella

dentro,

frío, calor, lluvia o

viento.

Aunque el dicho original decía:

Luna con cerco y estrella dentro ,

lluvia si no hace viento.

Hasta mediados del siglo XX, el tío Sebastián, pastor de profesión, hacía unos pronósticos muy precisos y acerados. Y en la segunda mitas del siglo destacaba Manolo (Creo que Viana) conocido con el sobrenombre de Choga que también hacía pronósticos.

martes, 17 de noviembre de 2020

De la manera de curar los enfriamientos a las caballerías

miércoles, 11 de noviembre de 2020

El cociol. Tercera y última parte

Hacer la colada, el repasado y el planchado.

Finalmente vamos a ver el

funcionamiento del cociol, es decir, como se hace la colada. Previamente hay

que lavar la ropa.

3.1 ¿Y cómo se hace el

lavado?

Con

agua completamente limpia y buen jabón se procede a lavar la ropa frotándola

bien con las manos sin hacer uso de la paleta por lo mucho que la estropea ni

retorciéndola demasiado porque se abre, y después bien jabonada y estregada se

aclara y se pone a secar (Ruiz, 21).

3.2 ¿ Ha de ser frecuente el

lavado en una casa?

Eso

depende de varias circunstancias, como principalmente del número, edad y

ocupaciones de los individuos que componen la familia; pero puede decirse por

punto general es necesario un lavado simple cada semana y otro general o de

colada cada mes. (Guerra, 22).

3.3 ¿Sería económico

suprimir algunas veces el lavado, aunque se resintiera la limpieza?

Al

contrario; resultaría siempre mayor gasto y perjuicio, porque la suciedad

destruye la ropa y es enteramente contraria a la salud, a más de dar una idea

muy asquerosa de la persona en quien se observa y sobre todo del ama de

gobierno que la consiente (Guerra, 21).

3.4 Previamente a la colada

hay que eliminar las manchas que permanecen después del lavado. Ello es

totalmente necesario que ya lo dice el refrán: la que mete mierda al cociol, mierda saca del cociol.

Eliminar las manchas en este

periodo que nos ocupa es muy complicado y a la vez muy curioso y por no alargar

demasiado esta entrada lo dejamos para otra ocasión. Además, en Fuenterrobles para

eliminar las manchas que llamaban lámparones solamente se utilizaba la greda

que es una arcilla arenosa de color blanquecino de probada eficacia para las

manchas de grasa.

¿Cómo se quitan las manchas

de grasa de las ropas de paño?

Se

cubre toda la mancha con greda y se pone al sol para que se seque; después se

restrega bien, se limpia con un cepillo, se lava con vinagre bien caliente y

desaparece la mancha (Sánchez, 56).

Greda de Fuenterrobles. Foto Paco Arroyo 2015

3.5 ¿ Por qué se hace la

colada?

Los

principios en que se funda el blanqueo de la ropa por colada, son los

siguientes: las cenizas, producto de la combustión del carbón vegetal,

contienen los principios de sosa y potasa, que tratados con el agua caliente

dan por resultado una lejía. Las substancias grasientas que provienen de la suciedad

del individuo son insolubles al agua fría, pero dejan de serlo por la acción

prolongada del agua hirviendo y de las cenizas

(Surós 106).

3.6 ¿Cómo se hace la colada?

Varios

son los medios hasta hoy utilizados, pero todos ellos, aun teniendo en cuenta

que economizan tiempo y trabajo, debe posponerse al medio antiguo que es, sin

duda alguna, el que menos destruye la ropa y con el que se obtiene una perfecta

limpieza. (Ruiz, 21).

3.7 ¿Cómo deben colocarse

las ropas en el cociol?

Hay que señalar que los

vestidos de calle no se meten en el cociol porque la colada los dañaría

seriamente. Como mucho se enjabonan con gran cuidado, que la ropa escasea.

Las ropas de vestir negras eran las habituales porque cuando las mujeres cumplían treinta años se

cubrían la cabeza con un pañuelo y se vestían de negro. También hay que

considerar que la mortalidad era elevada y con tantas muertes y unos periodos

de luto excesivamente largos los ropajes negros era lo que se llevaba.

Algunas veces, después del

lavado, se restregaban con un manojo de alfalfe verde y luego bien lo

aclaraban. Con ello se conseguía un negro brillante que deslumbraba. Así me lo

contaron y así lo digo.

Y ya pasamos a colocar la

ropa principalmente blanca en el cociol. Puede haber algo de color pero no es

de vestir sino marregones y otras piezas de limpieza.

Se

pondrá en el fondo la ropa de color, si la hay, después la de cocina, cama,

camisas, etc., luego las prendas más delicadas, y por último, los manteles,

servilletas, toallas, y el cernedero que deberá ser tupido y fuerte (Ruiz,

22).

Nota: el cernedero es un

lienzo que se coloca sobre la boca del cociol para cubrir la ropa que se ha

introducido.

3.8 Una manera de hacer la

colada.

En una caldera se deposita

la ceniza y se pone a calentar. Cuando el agua está hirviendo, este producto

que llaman lejía, se vierte sobre el cernedero dejando la ropa en el cociol de

diez a doce horas; pasado este tiempo se aclara bien y se pone a secar.

3.9 Otra manera de hacer la

colada.

Se

tamiza la ceniza, que ha de ser de buen carbón o de leña de encina; se echa la

mitad en el cernedero y la otra mitad en una caldera de agua hasta que hierva

bien y de seguida con un cazo grande, o un caldero se echa poco a poco sobre el

cernedero. Para que la ropa esté en mejores condiciones conviene echar sobre

ella uno o dos calderos de agua templada. (Carretero, 121).

Este autor también dice que

la ropa debe estar en el cociol diez o doce horas; tanto para que se vaya

enfriando como para que la lejía (repito, mezcla de agua y ceniza) ejerza bien

su acción.

3.10 Tercera manera de hacer

la colada.

Esta manera es muy similar a

la anterior, pero añade otros trabajos.

La

colada se hace ordinariamente como sigue: en un colador, generalmente una

cubeta de madera, con un agujero lateral cerca del fondo (lo

que nosotros llamamos cociol) se pone la

ropa pieza por pieza lo más extendida posible. Se cubre la tapa o boca del colador

con un lienzo fuerte y sin agujeros, y sobre ese lienzo se pone ceniza vegetal

reciente y limpia de carbón. Entonces se echa agua caliente sobre la ceniza. El

agua disuelve los álcalis que hay en la ceniza, se filtran a través de la ropa y

la limpian. El agua o lejía que sales del colador (cociol) se recoge, se

calienta de nuevo y se vierte otra vez sobre la ceniza del cernedero. La

operación se repite durante diez o doce horas, según la cantidad de ropa, su

clase, la suciedad que tuviera, etc. (Ascarza 47).

3.11 ¿Qué cantidad de ceniza

se utiliza?

Las

mejores cenizas son las de sarmiento y juncos, y después las de abeto, árboles

frutales y olmos; que la cantidad de ceniza que se emplea debe ser una décima

parte del volumen de ropa (Yeves, 56).

3.12 El azulete

Después de la colada la ropa queda a veces con un matiz

amarillento, que desaparece por la acción del sol o sumergiéndolo en agua donde

se haya dispuesto unas bolitas de añil, y secándola después. (Ascarza, 50).

Este producto lo hemos conocido hasta el último tercio del siglo XX con el

nombre de azulete.

3.13 Otra utilidad del

cociol es elaborar “el lejío”. Se

coloca en el cociol una capa de ceniza y otra de cal y así sucesivamente. Y se

rocia lentamente con agua. El líquido que sale por la espita es lo que llamaban

lejío, un producto altamente cáustico que podía quemar la ropa y por tanto, se

usaba con precaución en los lavados sencillos, es decir, cuando no se hacía un

lavado general o de colada.

3.14 Composición y repaso de

la ropa

Hecha la colada la siguiente

operación es la composición y repaso de la ropa, y es el ama de casa la que debe

saber no solo componerla con destreza, sino coserla de nuevo, para ahorrarse

muchos gastos.

¿Es importante el repaso de

la ropa?

El

repaso y compostura de la ropa es una de las obligaciones más importantes del

ama de casa y a cuyo aprendizaje deben las niñas dedicarse con esmero,

cualquiera que sea su posición (Calleja, 68).

Por otra parte, la mayor duración de la ropa que se obtiene

remendándola representa una economía considerable y de aquí la indiscutible

utilidad del repaso de aquélla (Ruiz, 22).

3.15 ¿Qué debe tenerse

presente en la composición de la ropa?

Que

los remiendos deben hacerse con la misma ropa y color; para lo cual, al

comprarse la tela nueva, se tomará algo más, y que los rotos (se

llamaban sietes) se compondrán enseguida

para evitar el que se hagan mayores, pues quien no compone gotera, compone la

casa entera. (Vivéns, 25).

Otro autor rechaza la tela

nueva aunque sea del mismo color.

Cuando

haya necesidad de substituir parte de la prenda, debe ponerse ropa usada, aunque

en buen estado y no nueva, y que debe zurcirse apenas se observe que está muy

gastada, es decir, antes de que se rompa por completo. (Ruiz,

22).

3.16 El planchado

Dos modelos de planchas antiguas. Foto Paco Arroyo

La

noche anterior a la plancha debe mojarse la ropa con agua y almidón, se lían

bien las piezas, se separan por grupo, según la clase, y luego se colocan en un

banasto. La plancha no ha de estar muy caliente y los días deben ser los

viernes. (Vivéns, 26).

BIBLIOGRAFIA

ASCARZA Victoriano: La niña instruida. Madrid, s.f.

CARRETERO Antonio: Principios de higiene y economía doméstica,

Burgos, 1896.

CALLEJA Saturnino (Editor): Tratado de higiene y economía doméstica.

Madrid, 1901.

GUERRA Liberato: Lecciones de economía y de higiene doméstica,

Barcelona, 1910.

RUIZ ROMERO J. y MUNCUNILL

M.A.: Nociones de economía e higiene

domésticas, Barcelona, 1898.

SÁNCHEZ, Juan F.: Ligeras nociones de higiene y economía

doméstica, Madrid s.f.

SURÓS, Antonio: Lecciones de higiene y economía doméstica.

1880

VIVÉNS, Francisco: Nociones de higiene y economía doméstica,

Valencia, 1899.

YEVES, Carlos: Principios de higiene y economía doméstica,

Madrid , 1902.

jueves, 5 de noviembre de 2020

La clara sonrisa: Antonieta

No se puede entender la música en Fuenterrobles sin Antonieta.

No se puede entender el folklore de Fuenterrobles sin Antonieta.

No se puede entender Fuenterrobles sin Antonieta.

Hoy, que es su cumpleaños, la quiero felicitar con las mismas palabras que le dediqué en el escenario del patio de las escuelas el día que la nombraron hija predilecta de la villa de Fuenterrobles.

A María Antonieta

Ni las esbeltas palmeras

de la Huerta de Alicante

cuando suave las cimbrea

el sanjuanero levante

a la luz de las hogueras

tiene la gracia y donaire

de las manos que tu tienes

cuando hilvanan estrofas

con las coplas y las jotas

de esta tierra generosa.

Ni las recias carrascas

que emergen orgullosas

en campos fuenterrobleños

con mil años de garfios

en las profundas entrañas

tienen la fuerza y firmeza

de la voz que tu tienes

cuando esparces a los aires

más que canciones de amor,

pedazos de un corazón.

Ni los floridos naranjos

de los campos valencianos

cuajados de azahares

que iluminan vergeles

de hortelanos primorosos

tienen la clara sonrisa

y el semblante hermoso

de la estampa que tu tienes

cuando alumbra tu estela

nuestra calles y plazuelas.

Ers la gracia de la palmera.

Eres la firmeza de la carrasca.

Eres la luz del naranjo.

Eres ... ¡María Antonieta!

Antonieta Gómez Pérez,

"la de la clara sonrisa".